|

| 賃借人の住まいの実態調査を報告する全借連細谷事務局長 |

国民の住まいを守る全国連絡会、住まいの貧困に取り組むネットワーク、日本住宅会議の3団体共催による院内集会「高齢者、単身者、若者の居住保障を考える―家賃補助・公営住宅・マンション居住」が、4月11日午前11時30分から衆議院第2議員会館・地階第1会議室で開催されました。会場参加45名、オンライン参加14名計59名が参加し、国会議員は立憲民主党、日本共産党、社民党、れいわ新選組から5名の国会議員が集会に駆けつけ挨拶しました。

院内集会は、全借連綾達子事務局次長の司会で開会され、主催者を代表して住まい連代表幹事の坂庭国晴氏が挨拶を行いました。

2008年に「若者たちに『住まい』を」というテーマで日本住宅会議が岩波ブックレットを発行しました。若者単身者の住宅政策は、公的住宅・民間賃貸住宅ともにセーフティネットが不在であり、大都市圏の民間賃貸住宅は高家賃の下で家賃補助が絶対に必要ですと発言しました。

各党国会議員からは、打越さくら参議院議員(立憲)、堀川あきこ衆議院議員(共産)、福島みずほ参議院議員(社民)、大椿ゆうこ参議院議員(社民)、天畠大輔参議院議員(れいわ)が挨拶し、住まいは人権であり、家賃補助は必要であること等が訴えられました。

続いて、東京大学大学院准教授の祐成保志氏が「高齢化、単身化と居住支援―政策の課題」とのテーマで基調講演が行われました。

居住支援の社会化が課題に

|

| 講演する祐成東大大学院准教授 |

|

祐成氏は、住宅政策が社会保障、介護保険制度等の関係で1980年代から2024年までどのように変わったのか解説しました。

日本が高齢化社会となった1970年代には、住宅政策の対象は家族世帯のための住宅政策に限定されていたが、1980年代以降は福祉政策と住宅政策が接近し、1995年の社会保障制度審議会勧告では「住み慣れた家を在宅福祉の受け皿とするために、改造費補助や家賃補助による公的助成を行う必要がある」と指摘。ところが2000年代入ると、政府の役割を条件整備に限定し、民間による住宅供給を基本とするとし、公営住宅の建設も制限するようになった。家賃補助のような入居者の経済的な負担を軽減する措置は大きく後退した。セーフティネット法の居住支援は、営利目的で供給される民間賃貸住宅を、市場で不利な立場にある人のためにセーフティネットとして機能させるという「曲芸的役割」を担わされることになったと政府の政策の矛盾を指摘しました。介護の社会化が進んだ今、今後は「居住支援の社会化」こそ、大きな課題であると強調しました。

報告では、全借連の細谷紫朗事務局長が賃借人の住まいの実態調査(1面関連記事)の結果と民間賃貸住宅に居住する賃借人の困窮状態を切実な声とともに紹介しました。その他、小山謙一・東京公営住宅協議会会長、NPO建築ネットの森川純一氏が報告しました。特別報告は稲葉剛・つくろい東京ファンド代表理事より桐生市事件と住宅問題について報告しました。

賃借人の住まいの実態調査を発表

全借連住まいと保証会社問題対策班

全借連・住まいと保証会社問題対策班は、賃借人の住まいの実態調査をWEBで行い、2月17日から4月5日までに回答を寄せた122件の調査結果をまとめ、4月11日の院内集会で発表しました。

住まいの地域は、東京48人(39%)、関東(東京以外)が22人(18%)、関東以外が52人(43%)です。本人を含めた同居人数は1人(単身)が69・7%と最多で、2人は18%でした。賃借している住まいのタイプは1Kが最多の37・7%、2番目が2DKの13・9%、3番目が2LDK12・3%でした。賃借人の居住面積は最低居住面積水準以下の住宅に住んでいる人が全国で22%に対し、東京は31%と高い割合でした。

家賃が収入の3割超43%

収入に占める家賃の割合(手取り)は、一番最多が21%〜30%が41%でした。2番目が31%〜40%が22・1%、41%以上が実に21・3%で、家賃が収入の31%を超える人が43・4%と高い割合を示していました。

家賃債務保証会社との契約の有無は73%が契約をしていました。同保証会社とのトラブルは無いが83・6%、トラブル有りが16・4%でした。

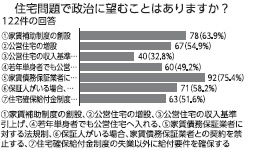

住宅問題で政治に望むこと(複数回答)では、家賃補助制度の創設63・9%、公営住宅の増設54・9%、公営住宅の収入基準の引き上げ32・8%、若年単身者でも公営住宅へ入居可能となる49・2%、家賃債務保証業者に対する法規制75・4%、保証人が要る場合に保証業者との契約を禁止するが58・2%でした。

当会への要望では、賃貸トラブルで相談したい、会に興味があるので資料や情報紙等を送ってほしいが45人の方からありました。

住まいの困窮で切実は声が

今回の調査で、住まいで困っていることでは、更新料、設備、家賃、契約条件、保証会社、住環境、転居費用、入居審査等について、回答者から切実な声と訴えがありました。「家賃が安いところに引っ越したくても、退去費用、初期費用が一括で用意できないので引っ越せない」、「ずっと家賃を払い続けるのはしんどいが、東京では家やマンション価格も高騰し続けており、どうしたらいいのか」等々、賃借人の生活の困難さや高家賃負担で苦しんでいる実態が明らかになりました。

次号の新聞でも紹介します。 |